Реферат: Рациональность и рационализация в философском дискурсе

Реферат: Рациональность и рационализация в философском дискурсе

Анкин Д.В.

Должно следовать общему, но хотя

логос — общ, большинство живёт так, как если бы у них был особенный рассудок

Гераклит

1.

Риторика и теория с точки зрения семиотики

Р.Барт удачно, по нашему мнению,

определяет семиотическое отношение между риторикой и идеологией когда говорит,

что “риторика есть означающая сторона идеологии”. И идеология, и риторика

являются элементами знаков вторичного языка, элементами вторичного сообщения.

Риторика является означающим вторичного сообщения, является областью фигур —

синтагм (“коннотаторов”), образуемых из знаков первичного языка; идеология же

есть вторичное означаемое — означаемое риторики (хотя и не только риторики,

если не толковать последнюю в предельно широком смысле). Сложной, двухуровневой

семиотикой, в которой устанавливается знаковое соотношение между идеологией и

риторикой, будет модель коннотации. Это семиотическая система второго уровня со

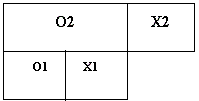

следующим отношением между первичным и вторичным языком:

Означающие коннотации

(“коннотаторы”) есть синтагмы первичного, но не обязательно “денотативного” —

как полагал Барт структуралистского периода — языка, состоящего из знаков О 1/

Х 1. Эти коннотаторы и образуют область риторики (– О 2), которая выражает

некоторую идеологию (– Х 2).

Ораторская практика апеллирует не к

высшим, а к низшим способностям человеческого разума, риторика включает

элементы слепого внушения, элементы искажающего воздействия на сознание

адресата. Поэтому можно говорить о риторическом насилии, которое, однако, более

демократично, чем физическое принуждение (демагогическая апелляция к низменным

побуждениям людей — неизбежная, к сожалению, плата за демократию). Необходимо,

конечно, строго отличать риторику как ораторское искусство, т.е. как

практическое красноречие от “риторики” в качестве теории подобного убеждающего

красноречия. Если под “риторикой” имеется в виду исключительно теория риторики,

то такая “риторика” может быть вполне объективной, ибо не ставит цели

идеологического внушения. Риторику в качестве речевой практики необходимо

отличать от риторики в качестве теории речевой практики: одно дело производить

внушающие эффекты и совсем иное — объяснять их механизмы. Смешение указанных

уровней риторического порождало конфликт нечистой совести у самых честных и

достойных теоретиков риторики.

В качестве примера, можно указать

конфликт риторического самосознания, зародившийся у Квинтилиана и

сопровождавший в дальнейшем риторику около 1800 лет. Во времена отступления

античной демократии, когда красноречие стало невостребованным, риторика

изменяет своим первоначальным целям и обращается к красотам языка как такового

— обращается к поэзии. Квинтилиан воспринимает это обращение как измену высоким

идеалам, заявляя, что “предпочитает греческий язык латыни, аттицизм —

азианизму, иными словами, смысл — красоте. “В речи, которая восхищает подбором

слов, мысль оказывается недостаточной”. — Утверждает он. — “На первое место я

ставлю такие качества, как ясность, уместность слов”. … Квинтилиан не собирается

превращать риторику в праздник языка, ибо для него это не праздник, а

оргия”[2]. Теория риторики приходит в состояние неразрешимого конфликта с

существующей риторической практикой.

Более сомнительной (без серьёзных

уточнений), чем оппозиция риторики и теории, выглядит популярная оппозиция

“коммуникативного” и “инструментального” разума философов франкфуртской школы:

представление о возможности полностью выпадающего из коммуникации

инструментального разума семиотически некорректно — понятие некоммуникативного

разума бессмысленно по той же причине, по которой бессмысленно понятие

некоммуникативного языка. Другое дело, что возможна коммуникация различных и

даже противоположных типов. Мы бы сказали, что всякая коммуникация предметна,

однако есть два типа коммуникативной предметности: предметность личностная

(“коммуникативный разум” в узком смысле) и предметность безличная

(“инструментальный разум”). В первом случае предметом — средством рациональной

манипуляции — становится человек, во втором — вещи и события. Поэтому всегда

имеется больше оснований страшиться риторико-коммуникативного разума, чем

инструментального. В то же время, если всякая форма риторического разума

является коммуникативным разумом, то не всякий коммуникативный разум является

риторическим. Например, герменевтический дискурс философии не сводим к

риторическому воздействию, его коммуникативный аспект обращён, прежде всего, к

анализу возможности понимания.

Инструментальный разум включён в

процесс человеческой коммуникации не меньше, чем коммуникативный разум, другое

дело, что, опираясь на некоторые надындивидуальные, общезначимые основания он

может стать теоретическим разумом. Обратимся к семиотике теоретического разума.

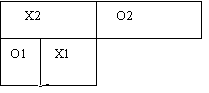

Моделью теории является метаязык. Приведём схему метаязыковой семиотики:

Означаемыми метаязыка являются

знаки и выражения первичного, «эмпирического» (хотя и не обязательно

«денотативного») языка —О 1/ Х 1. Термины метаязыка (–О 2) описывают первичный

язык, а означаемые метаязыка (– Х 2) образуют область вторичных смыслов

(«идеализаций»), в качестве описаний первичного языка и его значений.

Мы приходим к важному заключению,

что теория — это означаемая сторона метаязыка. Оппозиция метаязыка и коннотации

проявляется как оппозиция теории и риторики, как оппозиция теоретического и

риторического разума. Данная оппозиция семиотически более корректна, чем

оппозиция инструментального и коммуникативного разума. В нашем

противопоставлении различие коннотативных и метаязыковых семиотик учитывается

лишь в самом общем виде, что создаёт некоторые проблемы. Риторика есть

означающее коннотации, означаемым которой выступает идеология. Однако теория —

это не означающее, а означаемое метаязыка, что нарушает симметрию в

интерпретации приведённых нами семиотических моделей, так как не вполне

корректно противопоставлять означающие одной семиотики означаемым иной: означающие

одной семиотики необходимо противопоставлять означающим жеиной семиотики, а

означаемые — означаемым же. Поэтому теория и риторика не члены противоречия,

они могут образовывать противоположность лишь при определённых условиях.

Иногда, как мы отметили, противоположность имеет место между практикой

риторического убеждения и незаинтересованным теоретическим исследованием. В

более же общем случае, противоположность возникает тогда, когда

коммуникативно-риторический разум обретает модальность рационализации; тогда

искаженный “номос” вступает в конфликт с “логосом”. Обратимся к анализу данного

конфликта.

2.

Рациональность и рационализация

Начнём с самого общего определения

понятий рациональности и рационализации. “Рациональностью” обычно называют

некоторые общезначимые проявления человеческого разума, обусловленные

культурно, исторически и т.д. “Рационализацией” же обычно именуют такую

деятельность разума, которая направляется частными интересами. Рационализация —

это рассудок, направляемый субъективным желанием; рациональность — разум,

руководимый некоторыми общезначимыми нормами. Рационализация характеризует

интеллект непосредственно (сознательно или бессознательно) направляемый

желанием; рациональность же если и связана с желаниями и интересами, то всегда

опосредованным и косвенным образом.

Не следует отождествлять

рационально действующий разум с рационализмом, который можно рассматривать в

качестве рефлексивно опосредованного следования общему. Разум может следовать

общему и достаточно непосредственно, в этом случае рациональность не становится

рационализмом; если же рациональность более опосредована, она становится

рационализмом. Рационализм противоречит всякой мистике. Если же говорить о

рациональности, то она образует с мистикой не противоречие, но лишь противоположность,

допуская возможность некоторого симбиоза. Не всякий рациональный дискурс можно

характеризовать как философский рационализм. Например, в философии Гераклита мы

обнаруживаем рациональность, дополняемую элементами диалектической мистики;

первая же часть поэмы Парменида демонстрирует не только рациональность, но и

рационализм, несовместимый ни с какой мистикой. Рационализм стремится к

утверждению общего пути (— метода) не только в области содержания или смысла,

но и в области языковой формы, в области того, что можно (вы)сказать

(формальная логика — пример рационализма). Рациональность может соединяться

даже с мистикой, однако наиболее полным её выражением (со стороны формы)

является философский рационализм. Рациональность несовместима лишь с рационализирующим

субъективизмом, который противоположен объективности[3].

Наличные нормы рациональности не

вечны и не универсальны, тем не менее, философия неизбежно стремится — в силу

собственной природы — выстраиваемые ею нормы универсализировать. Философия

никогда не сможет стать любовью к преходящим, реальным нормам, она обязана

мыслить собственный закон мудрости универсально и ахронично (в аспекте

вечности, но не обязательно антиисторично). Будучи «ностальгией» по утраченной

целостности и универсальности (М. Хайдеггер), философия избегает всего

конкретно-исторического, лично-психологического и прочих форм “человеческого,

слишком человеческого” (Ф. Ницше). Философия не достигающая универсальности на

уровне формы (рационализм), избегает частное на уровне содержания, становясь,

подобно произведению искусства, индивидуальным воплощением всеобщего, —

индивидуально-всеобщим.

Может показаться, что

рационализация является необходимым компонентом любого произведения, т.е.

всякого текста (в широком смысле слова), который несёт отпечаток авторской

индивидуальности. Однако дело обстоит не совсем так: произведение (философское

или иное) может сохранять чистоту сверхличного и универсального на уровне

семантики (содержания), оставаясь чем-то частным на уровне прагматики (формы).

Это допускает возможность внешней дискредитации произведения за счёт

расчленения разошедшийся с содержанием формы, — брешь между формой и

содержанием имеется даже в самом совершенном произведении. Прагматическая

дискредитация философского дискурса широко практикуется марксистами,

психоаналитиками и деконструктивистами.

Следует заметить, что всякая чисто

прагматическая критика может быть отнесена к области рационализирующего разума:

всякая прагматическая критика сама пристрастна, ибо изначально отвергает

необходимый для понимания критикуемого дискурса уровень доверия и безразличия к

незначительным особенностям его формы (величина и характер допустимых колебаний

которой определяются соответствующей дискурсивной практикой). По своей форме

философский дискурс неизбежно несоразмерен выражаемому им содержанию (философия

как “нехватка и изобретение языка» у Гадамера, “символичность” философии у

Мамардашвили и т.д.). Форма философского дискурса не кристаллизуется в единый

язык, в общепризнанную систему знаков, поэтому философский дискурс кажется

чем-то частным и индивидуальным, однако это такое “частное”, которое указывает

на нечто универсальное, или ходя бы выражает по нему “ностальгию”. Поэтому не

палец указующий следует разглядывать (обнюхивать, ощупывать) — к чему особо

склонны психоаналитики и деконструктивисты, — а увидеть тот предмет, на который

этот палец направлен! Философский дискурс выражает некоторое содержание

(мысль), которое не доступно человеку слишком озабоченному языком.

Прислушивающийся к гулу слов языка не может одновременно с этим воспринимать и

смысл речи.

Если в дискурсивной практике нет

стабильных норм и канонов, то рационализации не избежать. Поэтому в

гуманитарных и социальных дисциплинах рационализация в той или иной степени

присутствует. Это справедливо, например, в отношении исторического дискурса,

несущего рационализацию даже на уровне содержания, ввиду индивидуальных и

идеологических приоритетов историка. Субъект исторического дискурса влияет, так

или иначе, на его содержание. Любая наука должна исключать “дурную” — частную —

индивидуальность, но не всякая наука способна избежать тех или иных форм

обобщённой познающей индивидуальности, т.е. некоторой модели познающего

субъекта, выступающего источником дисциплинарного дискурса. Другое дело, что

степень рационализации в рамках того же исторического дискурса может быть

различной: от признания объективной неопределённости и многозначности

исторического процесса, до изображения прошлого в качестве неизбежной ступени

настоящего. Последнее мы видим в спекулятивной истории философии Гегеля, для

которого философские системы прошлого лишь этапы движения к его собственной

философской системе — сова Минервы осуществляет в полночь “вторую навигацию” в

форме спекулятивного “снятия”, превращая рефлексией ad hoc прошлый день в

преддверие собственного полёта.

Рассмотрим связь философского

дискурса с особенностями человеческого разума. Человеческий разум можно

определить как рефлексирующий интеллект, отличая его тем самым от интеллекта

животных. Истоки рефлексии коренятся в феномене человеческой конечности. Не

случайно, что к проблеме границ человеческого понимания, и к проблеме

философского осознания данных границ обращались многие великие философы:

Сократ, Г. Лейбниц, И. Кант, М. Хайдеггер и другие. Имея дело с феноменом

рефлексии, философия совсем не случайно претендует на то, чтобы быть наиболее

осознанной и систематичной формой компенсации указанной конечности

человеческого разума. Философское произведение — это как бы “заживление

общечеловеческой травмы” индивидуальной конечности. Философия, стремясь к

постижению универсальных определений мира и человека, рефлексивно обращается к

самому феномену рефлексии, присутствующему в самых различных формах духовной

культуры, а это — уже вторичное обращение мысли вспять или, как сказал бы

Платон, — “вторая навигация”. Всякая философия есть рефлексия рефлексии, и

может пониматься как вторая рефлексия.[4] Итак, главной функцией второй

рефлексии (= философии) является функция осознания и компенсация человеческой конечности.

Всякое рациональное познавательное

усилие и всякое рационально планируемое действие человека необходимо имеют свои

границы, необходимо приводят к информации некоторой конечной глубины и объёма.

Можно сказать (вслед за И.Кантом и Г.-Г.Гадамером), что достоверное мышление и

понимание человека всегда имеют некоторый горизонт. Рефлексивное обращение

мысли так или иначе связано с опытом собственных границ, с достижением

горизонта. Обычно опыт границ выражает лишь имеющийся у индивида границы его

собственного опыта (индивидуальный горизонт), однако опыт границ может

приближаться к общечеловеческому опыту, к универсальным границам,

характеризующим понимание всякого человека. Если подобный опыт осмыслен и

выражен, он приобретает общечеловеческую значимость, что и порождает философию,

несущую некоторую новую форму рациональности. Если опыт общезначим, имеет

общечеловеческое значение, то и его границы и рефлексия, при столкновении с

этими границами возникающая, также общезначимы. В противном случае мы имеем лишь

рационализацию, которая есть рефлексия чьёго-то частного опыта, чьей-то

конкретной экзистенции (предмет психологии), которая не может претендовать на

рефлексию общечеловеческой конечности.

Провести жесткую и определённую

межу между рационализациями и новыми формами рациональности вряд ли возможно.

Рационализации отличаются от рациональности любого вида главным образом тем,

что ставят частное, индивидуальный интерес выше общих законов, а ещё чаще —

прикрывают общими законами частный интерес. Общие правила и принципы не

являются в рамках рационализаций подлинными нормами мышления и поведения, а

выступают — сознательно или бессознательно — лишь симулякрами общих норм и

правил, или же общее просто отрицается с позиций скептицизма и/или нигилизма,

успешно рационализацию прикрывающих (и создающих видимость общезначимости).[5]

Рационализация имеет место в философском дискурсе тогда, когда философ

стремится представить собственную речь как выражение общечеловеческих

ценностей, а самого себя — в качестве “гражданина мира”, не имея для этого

достаточных объективных оснований. Философия не может избавиться от стремления

к универсальной, всеобщей индивидуальности, которое порой приводит к

философским рационализациям; философия не может отказаться от задачи компенсации

человеческой конечности.

Существует немало философских школ

и направлений, в которых рационализация выходит на первый план. В качестве

примера можно привести диалектическую спекуляцию Гегеля, герменевтику Гадамера,

марксистские и психоаналитические концепции и т.д. Оппозиция

рациональность/рационализация не совпадает с оппозицией теория/риторика, так

как даже в состав научной теории могут входить различные средства

рационализации. Например, гипотезы ad hoc могут рассматриваться как

рационализации теоретического дискурса. Риторика же, со своей стороны, имеет

прямую связь с историческими формами рационализма (что убедительно показывает в

своих работах С.С.Аверинцев[6]). Существует теория риторики. Поэтому можно

говорить лишь о преобладании рационализации в философских учениях риторического

типа.

Рационализация может дополняться

скептицизмом, который необходим рационализирующему философскому мышлению в

качестве оружия против существующих форм методической и/или систематической

философской рациональности. Наиболее совершенную форму вхождения рационализации

в область скепсиса даёт современный — открытый и анализируемый в произведениях

Л. Витгенштейна — скептический парадокс. С. Крипке убедительно излагает данный

парадокс в качестве металингвистического решения следовать новым правилам, как

если бы что-то соответствующее правилам могло стать неправильным в результате

замены правил.[7] Например, правильно считать, что 5 + 7 = 12, но может

оказаться, что 5 ? 10?? + 7 ? 10?? уже не равняется 12 ? 10??, ибо правило сложения

для чисел превышающих 10?? должно быть заменено неким (удобным нашему

рационализирующему скептику) правилом «квожения», обозначаемым знаком квус ( D)

и имеющим значение, например, двойного умножения первого из “квожаемых” чисел

на второе. Тогда всё что угодно — даже то правильность чего вроде бы строго

доказана — может где-то, когда-то, в каком-то удобном для скептика отношении

оказаться ошибочным, благодаря его истолкованию в индивидуальном языке

(возможность которого критически исследовал Л. Витгенштейн) нашего скептика.

Доказанное может оказаться недоказанным (“ошибочным”) в том и только в том

случае, если изменятся правила доказательства. В философской аргументации редко

используются дедуктивные выводы. Поэтому не всякий скептик знает что такое «доказательство».

Однако всякий рационально мыслящий скептик, даже нарушая правила, не станет

сомневаться в их существовании. И лишь рационализирующий скептик, вместо того

чтобы брать на себя труд работы с нормами и правилами подвергает сомнению само

их существование, ничего не замечая за пределами собственной выгоды. Подобная

позиция неизбежно сопровождается проблемами с общезначимым (языком, законом и

т.д.). Непризнание законов разума хуже их несоблюдения в том или ином случае.

Когда скептик претендует на то чтобы

рационализации его индивидуального языка (идиолекта) воспринимались в качестве

общего языка (правила, нормы), он становится подобен, в лучшем случае — в

случае бескорыстного самоутверждения — Шалтай-Болтаю:

“Я не понимаю, при чём здесь

“слава”? — спросила Алиса.Шалтай-Болтай презрительно улыбнулся.

И не поймешь, пока я тебе не

объясню, — ответил он. — Я хотел сказать: “Разъяснил, как по полкам разложил!”

Но “слава” совсем не значит:

“Разъяснил, как по полкам разложил!” — возразила Алиса.

Когда я беру слово, оно означает

то, что я хочу, не больше не меньше, — сказал Шалтай презрительно.

Вопрос в том, подчинится ли оно

вам, — сказала Алиса.

Вопрос в том, кто из нас здесь

хозяин, — сказал Шалтай-Болтай. — Вот в чём вопрос!”.[8]

Болтун — это вовсе не тот, кто

просто много говорит, но тот, кто много говорит, не ведая правил. Само по себе

количество сказанного ещё не свидетельствует о болтливости. Равно недопустимо

связывать болтливость с каким-то единственным эмоциональным тоном, ибо болтун

может быть как презрительным (Шалтай-Болтай), так и “душевным”, как радостным,

так и трагичным и т.д.

Обратимся к истории философии.

Объективный закон — логос — ставился в философии Гераклита выше закона

договорного — номоса, несмотря на то, что последний настолько важен, что его

«следует защищать пуще крепостных стен родного города». Всякий рационально

мыслящий стремится рассматривать проблемы в свете общего, полагая, вслед за

Гераклитом, что «здравый рассудок у всех общий», и что мыслят “по-своему” —

имеют частный, приватный логос — лишь подобные спящим, пьяным и сумасшедшим.

Рационально мыслящий философ стремится воплотить собственную мысль в форме

теоретической аргументации; рационализирующий же мыслитель предпочитает

риторическое внушение. Однако философская рефлексия не всегда воплощается — в

отличие от теоретической рефлексии наук — в форме какого-либо конкретного

метода. Философия, как мы отметили ранее, характеризуется более высоким, чем у

наук, уровнем рефлексии. Поэтому допустимо утверждать связь рациональной

философской рефлексии лишь с методологией.

Рационализирующий, имеющий «частный

логос» мыслитель пребывает в своей собственной “пещере” (языке, мире), его

мысль аутична, поскольку подчинена каким-то личным проблемам, направляется

(сознательно и/или бессознательно) какими-то частными интересами. В то же

время, рационализирующий интеллект создаёт видимость общезначимости, стремясь к

достижению признания истинности собственного желания, вопреки объективной

истине. Рационализирующий софист вынужден подражать, — если желает прослыть

философом — форме некоторого метода.

Риторическая рефлексия изначально —

начиная с философии софистов — была связана с частным интересом и личной

выгодой. Уговаривать, (пере)убеждать других софисту необходимо, прежде всего,

для каких-то собственных целей, а не ради общезначимых ценностей. И своих

оппонентов софист оценивает этой же меркой, поэтому всякая ссылка на

общезначимость представляется ему лишь неким риторическим трюком, лишь чьей-то

новой успешной подделкой под нормативное и методическое философствование

(которого, по его мнению, на самом деле просто и не существует). Ритор-софист

живёт в мире симулякров, — он всё знает и всё может… (под)делать! Ритор-софист

может прикинуться кем угодно, для того чтобы симулировать знание и мудрость.

Прямой противоположностью софисту является Сократ, иронично намекающий

собственным незнанием на ограниченность человеческой мудрости, человеческого

понимания.

Риторическая коммуникация

превращает другого в средство достижения собственных целей. Риторическая

коммуникация наиболее эффективна в области несознаваемых, иррациональных

эмоций, она призвана пробуждать в собеседнике угодные ритору настроения.

Риторико-софистическая рефлексия — это обращение вспять, на самого себя

собственного желания, которое лишь по форме напоминает интерсубъективную

коммуникацию. Софист страдает «нарциссизмом», сказал бы психоаналитик. Целью

ораторского искусства является материальная выгода, извлекаемая из внушаемого

другим представления о собственной мудрости софиста.

Сократ преследует и вытесняет

софиста лишь в сфере методически организованного разума (рациональности), в

области же бессознательных мотивов и желаний, в области вожделеющего интеллекта

(рационализации) он всегда терпит поражение. Софист пытается одолеть Сократа

посредством симулякров методического и объективного рассуждения, стремясь

замаскировать своё спутывание понятий и стирание различий. Сократ же пытается

вновь установить границы, ибо всякий закон — это неизменность и

неприкосновенность некоторых границ, он определяет и проясняет то, что

софистами спутано, “стёрто” и расшатано.[9] Увы! — Сократ не может постоять за

себя самого, ему нечего противопоставить красноречивости и убедительности

собственных обвинителей. Да что там софисты! Сократ не способен защититься даже

от Ксантиппы. И этот человек мудрец?!

Сократ говорит о вещах вроде бы

“человеческих, даже слишком человеческих”, о чём-то очень простом и всякому

понятном — вовсе не о том, о чём говорят внушающие восторг, трепет и покорность

речи софистов! Однако, на самом деле, речь Сократа непонятна народу, хоть и

представляется чем-то знакомым и обыденным, ибо игнорирует желания народные.

Сократ не может говорить так красиво и убедительно, как говорят софисты,

побуждая чувства, эмоции и настроения, вдобавок он бесстрашно и упорно

стремится к какой-то “объективной истине”, что народу совершенно ненужно и

чуждо. Публика чувствует себя глубоко обманутой, когда понимает, что философия

Сократа не для народа; поэтому публика и выносит Сократу смертный приговор — дабы

не мешал народу, всегда жаждущему красивого обмана, мифа, иллюзии (Ф.Ницше).

Если бы философия сводилась к убедительным и красивым речам, “если бы всё дело

заключалось только в словах, тогда великие болтуны были бы и великими

философами” (А.Шопенгауэр). “Народ никогда не будет философом”, — справедливо

заметил Платон. И в современном обществе — “человек массы” прячется от общих

проблем, решительно отвергает обсуждения, не считается с объективными нормами и

стремится к собственным интересам (Х.Ортега-и-Гассет).

Как бы мы не интерпретировали

философию Сократа, нам никуда не деться от Платона. Кому подмигивает ироничный

Сократ, как известно, ничего не писавший? Конечно же, прежде всего — читателям

Платона! И это не историческая случайность, а закономерность — без Платона нет

Сократа, — без той или иной формы письменной фиксации философия не существует.

Письменная речь более методична, дисциплинированна, рефлексивна и аналитична,

чем устная речь. Письмо необходимо для всякой достаточно развитой рациональности.

Письмо выполняет метаязыковые функции по отношению к устной речи.

В то же время, метаязыковую

теоретическую позицию можно достаточно успешно симулировать, создавая такие

формы рационализации, которые по форме напоминают объективный метод. Подобные

рационализации являются превращёнными формами рациональности. Наиболее

совершенной из превращённых форм логики и науки в истории риторической традиции

— вершиной последней — выступает, пожалуй, гегелевская диалектика. Гегелевская

“спекулятивная логика” является риторикой, принявшей облик научной теории;

Гегель — это ритор, желающий казаться логиком. В пользу подобной интерпретации

говорит то, что роль антитезиса в гегелевской спекуляции вполне соответствует

роли антитезиса в структуре риторической аргументации. “Отрицание отрицания”

необходимо предполагает возможность возражения оппонента и без такового

возможного возражения не действует. Отрицание отрицания выступает средством

избавления от всех возможных аргументов оппонента, средством превращения

оппонента в послушного сторонника. Как отмечает У.Джеймс: “двойное отрицание

…заключает в себе свои альтернативы (каковыми выступает второй член

противоречия, подлежащий диалектическому “снятию” — Д.А.) в качестве своих

собственных элементов». Поэтому всякая противоположность утверждаемому

диалектиком тезису оказывается априорно недействительной (вот где желание

торжествует полную победу над реальностью!). Джеймс заключает, что “логика”

двойного отрицания “пренебрегает элементарными правилами, существующими для

взаимного общения здоровых умов”[10]. Гегелевская аргументация действует

подобно электрическому скату, убивающему всякую “камергерскую” (Шопенгауэрову?)

философию.

Отношение же Сократа к слепому

внушению совсем иное: “А о себе скажу: если этот самый скат, приводя в

оцепенение других, и сам пребывает в оцепенении, то я на него похож, а если

нет, то не похож. Ведь не то что я, путая других, сам ясно во всём разбираюсь —

нет: я и сам путаюсь, и других запутываю”.[11] Гегелевская “логика” и теория

есть лишь риторическая симуляция логики и теории. Дело не в риторической форме

самой по себе, ибо риторическая форма имеется практически у всякой философской

аргументации. Например, сходную с “законом” отрицания отрицания риторическую

форму имеет знаменитая философская ирония Сократа: ирония есть лишь частный

случай “скрытого” антитезиса. Всё дело в том, что Сократ не пытается

“логически” гарантировать собственную победу, и его диалоги не управляются

частным (личным, профессиональным и т.д.) интересом, его мысль не искривлена желанием

личной победы. Это софистам свойственно апеллировать к логике там, где есть не

более чем риторика (достаточно вспомнить знаменитые софистические опровержения

— софизмы).

Могут сказать, что Сократ

принадлежит совершенно иной, нежели Гегель, эпохе, и что современная философия

весьма от древней отличается. Против подобных “историцистских” возражений

приведём свидетельство о современном английском философе Дж.Э.Муре: “Муру не

нравилась заключительная часть лекции, но он не мог переделать её так, чтобы остаться

ею довольным. В день лекции, когда Мур уже стоял на пороге своего дома в

Кембридже, собираясь идти на вокзал, его жена сказала ему: “Не волнуйся, я

уверена, что им понравится”. На что Мур ответил: “Если это случится, они будут

не правы”. Мне кажется, этот случай показывает, что именно Витгенштейн считал

“глубоким” в Муре”[12]. Всякий философ риторического типа — от древних софистов

до современных постмодернистов — более всего желает “понравиться”, произвести

впечатление, настоять на своём ценой отказа от объективной истины, заявляя, что

таковой не существует.

Мур совсем иначе, чем философы

риторического типа относился к философской критике. Малкольм воспоминает: “…я

однажды рассказал Муру о том, что один хорошо известный философ из числа моих

знакомых враждебно реагирует на критику своих опубликованных философских работ.

Мура это явно удивило, и я спросил его, разве он не может понять, что

профессиональная гордость заставляет человека обижаться на критику. Мур, к

моему изумлению, ответил: “Нет!””[13]. Очевидно, что ответ Мура своей жене

вполне соответствует ответу Сократа Менону; очевидно так же, что отношение Мура

к критике совсем не соответствует риторическому использованию антитезиса,

возведённому в философский принцип «отрицания отрицания”.

Для дальнейшего рассмотрения

рационализирующей философии интерес представляет определение “философии жизни”

у В.Дильтея: “Все эти явления, точно так же как и мистика, суть не мутное

смешение философии с какой-нибудь другой жизненной областью, но в них, как и в самой

философии, находит себе выражение известное душевное развитие. Попытаемся

понять сущность этой современной философии жизни. Одна сторона её выражается в

том, что в ней постепенно покидаются методические требования общезначимости и

обоснованности; метод, посредством которого из жизненного опыта извлекается

толкование жизни, принимает в ходе этого процесса всё более и более свободные

формы; афоризмы связываются в неметодическое, но яркое жизнетолкование.

Писательство этого рода постольку родственно античному искусству софистов и

риторов, от которого так резко отмежевался Платон в сфере философии, поскольку

здесь место методического доказательства занимает убеждение, уговаривание. И

всё же сильная внутренняя связь объединяет некоторых из этих мыслителей с самим

философским движением (подчёркнуто мной — Д.А.). Их взор обращён на загадку

жизни, но они отчаиваются разрешить её при помощи общезначимой метафизики, на

основании теории мировой связности; жизнь должна быть истолкована из неё самой

— такова та великая мысль, которая связывает этих философов жизни с мировым

опытом и с поэзией (вспомним критику Квинтилиана — Д.А.). Начиная с

Шопенгауэра, эта мысль развивалась в сторону всё большей и большей враждебности

к систематической философии…”[14]. Принадлежат ли, в таком случае, указанные

мыслители к философии, является ли их деятельность философией в собственном

смысле данного слова?! Несмотря на некоторые колебания (см. подчёркнутое нами),

Дильтей отвечает утвердительно и отдаёт предпочтение именно данной форме

философии. Насколько близка последняя “искусству софистов и риторов”?

Можно ли сказать, что позиция

такого представителя философии жизни как Ф.Ницше не отличается от позиции

софиста Фрасимаха, с которым спорит Сократ диалогов Платона? Ницше, конечно,

принимает сторону Фрасимаха, а не Сократа (именуемого “одноглазым циклопом”),

ему ближе красота и величественность философии уговаривания, чем теоретические

уточнения и въедливость Сократа. И всё же риторика Ницше далека от простой

рационализации в духе софистов. Хотя Ницше и говорит о благе как пользе

сильнейшего, он всё же имеет в виду некую “родовую” пользу, пользу для жизни

вообще. Как настоящий философ Ницше (возможно, против собственной воли) так же

трансцендирует все частное и лично полезное, как и философы всей предшествующей

классической традиции (начиная, по крайней мере, с Гераклита). Ницше

обнаруживает в человеке зародыш чего-то сверхчеловеческого и то, что его

всеобщее оказывается квазибиологическим, дела не меняет. В частности, лишь

сверхчеловек будет способен на подлинную правдивость, полагает Ницше.

Многие рационально мыслящие

философы искали, вслед за Сократом, объективный и сверхличный

(“сверхчеловеческий”) Логос в самом человеке. Этот логос мог трактоваться

квазибиологически, гносеологически, аксиологически, онтологически, или как-то

иначе.

В экзистенциальной философии,

стремящейся обнаружить онтологически универсальное в человеческой экзистенции,

также происходит выход за рамки частной (эмпирической, психологической)

индивидуальности. Так, когда М.Хайдеггер говорит “жутко делается не ‘тебе’ или

‘мне’, а человеку”, он говорит об экзистенциальном страхе выводящем за рамки

всякой конкретной индивидуальности. Dasein можно интерпретировать как нечто

универсальное в человеке, как нечто индивидуально-всеобщее. Человеческую же

конечность можно трактовать как нечто онтологически значимое и поэтому как

нечто сверхчеловеческое в человеке. Равным образом, именовать “несокрытостью”,

если учитывать особенности русского языка, следует вовсе не безразличную к экзистенции

истинность, но онтологически значимую правдивость.

Софисты предпочитают оставаться в

сфере “человеческого, слишком человеческого”, их релятивизм может, конечно, и

не противоречить субъективной правдивости убеждений, но объективная и

безразличная к индивидуальной онтологии истина софистам уже никак не нужна.

Например, Протагор прекрасно видит и пытается как-то осмыслить

экзистенциально-онтологическое значение убеждений (в этом и заключается

основная ценность его концепции), однако смешивает данную проблему — как и

Хайдеггер в дальнейшем — с проблемой объективной истинности.

Интеллектуально честный мыслитель

не станет защищать собственные убеждений любой ценой, т.е. прибегать к

нечестным уловкам: в случае веских оснований, он готов, следуя правилам, от них

отказаться. Софист не понимает, что “победу в дискуссии, которая ни в малейшей

степени не помогла изменить или уточнить свои взгляды, следует рассматривать

как полнейшую неудачу” (К.Поппер). Законы интеллектуальной честности требуют

лишь признания и чёткой фиксации произошедших в собственной позиции изменений;

честность обязывает меня придерживаться заявленных позиций лишь до тех пор,

пока я не подверг их открытому и публичному изменению. Философская бесчестность

есть всего лишь стремление как-то — за счёт психологического, идеологического и

т.п. внушения — увильнуть от выводов, логически следующих из собственных

посылок. Софист спекулирует на понятии интеллектуальной честности: разыгрывая,

при отсутствии действительных убеждений, излишнюю и не допускающую никакой

критики “убедительность” и “последовательность”, он стремиться отстоять свои

взгляды ценой их скрытой (неявной) подмены.

Риторическая рационализация

проявляется в форме философии “уговаривания” (В.Дильтей), к которой относятся

не только несистематические и/или неметодические формы философствования, —

риторические рационализации вполне способны порождать и видимость (“симулякры”)

теории. Можно сказать, что всякая несистематическая философия базируется на

рефлексии риторического типа; однако обратное не верно — риторическое

философствование не всегда имеет несистематическую форму. Поэтому оппозиция

между систематической и несистематической философией оказывается всегда, какой

бы ни была и как бы не понималась «несистематическая» философия — можно

вспомнить и противоположность между систематической и герменевтической

философией в концепции Р.Рорти — несколько поверхностной, ибо “философия

уговаривания” может принимать и в высшей степени наукообразные формы,

“оставляющие позади” саму науку. Наиболее грандиозным симулякром научной

системности является, вне всякого сомнения, гегелевская диалектика.

Спекулятивная риторика Гегеля стремится (безуспешно) обрести статус логического

доказательства.

Истоки философии уговаривания,

вероятно, проистекают из предфилософской священной мудрости, синкретически

соединяющей религиозные, эстетические и моральные идеи с фрагментами позитивных

знаний. Философское уговаривание выступает преемником религиозного внушения,

философ-ритор гораздо ближе к жрецу, чем философ-теоретик.

Позиция Л. Витгенштейна, которую

можно охарактеризовать как синтез критики и анализа, имеет антириторическую

направленность: “Философия, как мы употребляем это слово, есть борьба против

очаровывания выражениями, оказывающими давление на нас”.[15] “Очарование”,

“оказание давления” — всё это неизменные задачи риторики. Витгенштейн, вслед за

Сократом, Платоном, Аристотелем и большей частью классической философии,

настроен достаточно враждебно в отношении риторических эффектов философского

дискурса. Правда, в отличие от классиков прошлого, Витгенштейн считает эти

эффекты источником критикуемой им “метафизики”. Чтобы упорядочить разум,

следует привести в порядок язык. В значительной степени благодаря Витгенштейну

границы разума и понимания стали трактоваться в современной философии как

границы языка, как границы того, что может быть осмысленно сказано.

Совершенно иное отношение к

дискурсу риторического типа мы обнаруживаем в герменевтике. Наиболее выпукло

это различие проявляется в оценке гегелевской спекуляции, которая видится

аналитикам верхом мутной бессмыслицы, а герменевтикам — философской глубины.

Герменевтический принцип “доверия языку” противостоит аналитическому принципу

подозрения и критики языка. Герменевтики следуют риторическому идеалу софистов,

аналитики — идеалу критики языка у Сократа. Заимствуя термины франкфуртской

школы, можно сказать, что герменевтики принимают «мифологию» языкового образа

мира, аналитики же придерживаются “магии” исчисления протокольных высказываний.

Между рациональностью

инструментального разума и рационализациями коммуникативного разума существует

переходная форма — авторитарный разум. Этот тип разума также можно отнести к

области рационализации, однако, уже надындивидуальной — идеологической

рационализации. Если обратиться к истории философии, то данный переходной тип

разума может быть обнаружен в схоластике и во всех прочих формах философии

руководимой авторитетом. Догматические рационализации можно обнаружить,

например, во всякой марксистской или психоаналитической философской литературе.

Авторитарные идеологии игнорируют объективную истину, и в этом проявляются как

рационализации. Всецело полагающийся на традицию философ как бы “пришиблен

авторитетом” (Хайдеггера, Фрейда, Деррида и др.), он не имеет объективных оснований

для собственного интеллектуального достоинства, ибо авторитет подменяет

интерсубъективные критерии достоверности.

Когда всецело полагающиеся на

авторитет “философы” обычно и сами метят в “авторитеты”, запугивая оппонентов

темнотой и тайной — авторитарное мышление не переносит ни каких критических

аргументов, — и вербуя последователей собственной идеологии. И наоборот,

объективность всякой дисциплины опирается на критикуемость её аргументации

(К.Поппер). В то же время, авторитарные рационализации ближе к рациональности,

чем субъективистские рационализации, авторитет может даже являться шагом к

подлинной рациональности.

В предложенной Ч.С. Пирсом

классификации методов закрепления верований (убеждений) вслед за “методом

упорства” (“дикая”, субъективистская рационализация) рассматривается “метод

авторитета”, а вслед за ним – метод философского априоризма. Мы полагаем, что

возможны вполне рациональные версии априоризма, которые не сводятся — вопреки

мнению Пирса — к рационализации субъективных интеллектуальных склонностей. В

качестве следующего, после авторитета, шага от рационализации к рациональности

лучше рассматривать не априоризм, а конвенционализм. Примером философского

конвенционализма является идея истины как консенсуса у Р.Рорти, который сводит

истинность к общечеловеческому признанию истинности. Конвенционалисты полагают,

что истинным может оказаться любое мнение, если только на это имеется общее

согласие. Однако номос — ещё не логос. Ошибка конвенционалистов заключается в

отождествлении объективности с общезначимостью. Поэтому конвенционализм хоть и

близок рациональности, но всё же не является вполне последовательным её

воплощением. Конвенционалист рационализирует собственное желание в соответствии

с безличным и внешним авторитетом общепризнанного. Поэтому конвенционалист

законопослушен, но воспринимает закон как нечто навязанное извне.

Рационально мыслящими философами

являются, прежде всего, те мыслители, которые ставят объективную истину выше

самых авторитетных мнений, — будь то Платона, Хайдеггера, Витгенштейна, или

любого иного. Можно сказать (и в шутку, и всерьёз): “Аристотель мне друг, но

истина дороже!” (Платон). Рационально мыслящий философ ставит истину выше

всякой конвенции — даже общечеловеческой, полагая, вслед за Гераклитом, что

“логос выше номоса”. Интеллектуально честный философский дискурс способен

оказывать позитивное влияние на культуру, содействуя установлению

справедливости в жизни. И обратно: рационализирующий и порождающий мифы

философский дискурс есть сон разума, сохраняющий чудовищ нашей жизни.

Мы вовсе не стремимся, вслед за

последователями Платона, неразрывно связать истину с добром и красотой.

Рассматривая истину трезво, без поисков гипостазированного предмета

соответствующего имени существительному “истина” — вот где языковые истоки

метафизических облаков, принимающих порой самые причудливые обличья (бокала

вина, женщины…), — можно сказать, что остаются лишь истинность или ложность

(речи, мысли и т.д.). Адекватным выражением истины в естественном языке

становятся имена прилагательные — “истинный”, “истинная”, “истинное”,

“истинные” и т.д. Однако любовь к мудрости без страсти к истине — пусть даже

страсти всего лишь к истинным утверждениям (красивы они или нет, полезны или

вредны) — бесплодна, ибо лишенная этой страсти “мудрость” не препятствует

сохранению и распространению лжи — как ложных (т.е. ошибочных), так и лживых

(т.е. намеренно обманывающих) утверждений.

Аналогична связь мудрости с

законом. Тот, кто всецело подчиняет законы объективного познания частным

интересам, превращается в Адвоката дьявола. Тот же, кто следует закону прежде

всех частных обстоятельств, если и не всегда совершает тем самым добро, то, по

крайней мере, не допустит никакой «толерантности» в отношении зла, в том числе

и своего собственного. Ибо зло – это всего лишь предпочтение частного перед

законом: “Злой является воля, которая удовлетворение своего стремления к

счастью “делает условием следования закону”” (И.Кант, К. Ясперс). В то же

время, само по себе исполнение закона (в том числе и морального) является

необходимым, но, конечно, ещё не достаточным условием добра. Закон может

исполняться и радикально злою волей, если исполнение закона целесообразно для

достижения личных устремлений — “счастья”, как говорят Кант и Ясперс, —

субъекта данной воли. Ибо злая воля не упустит возможности, преследуя корыстные

цели, предстать добром, не упустит возможности его симулировать. Лишь когда

закон начинает исполняться не только сам по себе, но и для себя, т.е.

становится позитивной ценностью, выступающей мотивом поступка независимо от

частных целей, лишь тогда его исполнение может рассматриваться в качестве

добра.

Основанием всякого рационального

мышления, в какой бы конкретно теории оно не воплощалось, можно считать

принцип: рассуждай так, как если бы правила твоего рассуждения должны были бы

стать — по твоей собственной воле — всеобщими законами мысли.

Примечания

[1] Данное исследование выполнено

при финансовой поддержке Министерства образования РФ: проект

“Трансцендентальная семантика”, шифр – ГОО-1.1.-92.

[2] Тодоров Ц. Теории символа.

М.,1999. С.68.

[3] Не следует смешивать

субъективизм с философией субъективности (личности, индивидуальности),

исследованиями которой могут заниматься не только субъективисты; равно

некорректно искать субъективизм в субъект-объектном разделении гносеологии.

Наоборот, именно субъективисты стремятся «стереть» (=спутать) всякое различие

между объективностью и субъективностью, чтобы доказать, что объективности не

существует. «Давайте жить без этих неудобных различий и определений», – говорит

философствующий субъективист, не желающий испытывать чувство вины за

собственную необъективность.

[4] Для знакового моделирования

второй рефлексии двухуровневых семиотик — метаязыка и коннотации — уже

недостаточно, требуются уже трёхуровневые семиотики. См.: Анкин Д.В.

Пролегомены к семиотике философии. Екатеринбург, 2002.

[5] Помимо симуляции правил,

возможны и различные формы их субъективного ограничения, иногда более циничные,

чем простая симуляция, которая всё же хоть и косвенно, но признаёт закон.

Примеры прагматических ограничений логоса: «этот закон для кого-то, а не для

меня», «хочу правилу следую, а хочу, — не следую» и т.д.

[6] См.: Аверинцев С.С. Риторика и

истоки европейской литературной традиции. М.,1996.

[7] См.: Крипке С. Витгенштейн о

правилах и индивидуальном языке // Логос №11, 1999. С.151-186.

[8] Кэррол Л. Приключения Алисы в

стране чудес; Алиса в зазеркалье. Пер. Н.Демуровой. – Петрозаводск, 1979.

С.188.

[9] “Стирание” различий может быть

источником насилия (см.: Жирар Р. Насилие и священное. М., 2000). Однако путать

понятия можно и установлением различий там, где их нет. Например, выделение

индивидуального и общественного аспектов человеческого сознания в

самостоятельные сущности, характерное для марксистско-ленинской философии. Или

встречающееся у постмодернистов разграничение шизофрении и паранойи, хотя

паранойя должна, согласно существующим психиатрическим классификациям,

рассматриваться лишь в качестве разновидности шизофрении.

[10] Джемс У. Вселенная с

плюралистической точки зрения. М.,1911. С.60.

[11] Платон. Менон // Соч. Т.1.

М.,1990. С.588.

[12] Малкольм Н. Людвиг

Витгенштейн: Воспоминания // Людвиг Витгенштейн: человек и мыслитель. М.,1993.

С.69.

[13] Там же. С.80.

[14] Дильтей В. Сущность философии.

М: «Интрада», 2001. С.60-61.

[15] Витгенштейн Л. Голубая книга.

М.,2000. С.50.

Список

литературы

Для подготовки данной работы были

использованы материалы с сайта http://www.i-u.ru

|