Реферат: Изоляторы воздушных линий и подстанций железных дорог

Реферат: Изоляторы воздушных линий и подстанций железных дорог

ФАЖТ РФ

Иркутский

Государственный Университет Путей Сообщения

Кафедра: ЭЖТ

Дисциплина: «Техника

высоких напряжений»

Реферат

Тема: «Изоляторы

воздушных линий и подстанций железных дорог»

Выполнил:

студент

группы ЭНС-04-2

Иванов И. К.

Проверил:

д-р техн.

наук, профессор

Закарюкин В.

П.

Иркутск 2007

г.

Введение 3

1. Линейные и

станционные изоляторы 6

2. Распределение напряжения вдоль

гирлянды изоляторов 8

Заключение 11

Список

литературы 12

Введение

Изоляторами

называют электротехнические изделия, предназначенные для изолирования

разнопотенциальных частей электроустановки, то есть для предотвращения

протекания электрического тока между этими частями электроустановки, и для

механического крепления токоведущих частей.

По

расположению токоведущей части различают опорные, проходные и

подвесные изоляторы, назначение которых прямо определяются их названиями. По

конструктивному исполнению изоляторы делятся на тарельчатые (изоляционная часть

в форме тарелки), стержневые (изоляционная часть в виде стержня или цилиндра) и

штыревые (изолятор имеет металлический штырь, несущий основную механическую

нагрузку). По месту установки различают линейные изоляторы, используемые для

подвески проводов линий электропередачи и контактной сети, и станционные изоляторы,

используемые на электростанциях, подстанциях (в том числе и тяговых) и постах

секционирования. В последнем плане одни и те же типы изоляторов, например,

подвесные тарельчатые, могут быть и линейными, и станционными.

Основными

характеристиками изоляторов являются разрядные напряжения,

геометрические параметры и механические характеристики, а также номинальное

напряжение электроустановки, для которой предназначен изолятор.

К

разрядным напряжениям изоляторов относят три напряжения перекрытия и одно

пробивное напряжение:

·

сухоразрядное

напряжение Uсхр – напряжение перекрытия чистого сухого

изолятора при напряжении частотой 50 Гц (эффективное значение напряжения);

·

мокроразрядное

напряжение Uмкр – напряжение перекрытия чистого изолятора,

смоченного дождем, падающим под углом 45о к вертикали, при напряжении частотой

50 Гц (эффективное значение напряжения);

·

импульсное

разрядное напряжение Uимп – пятидесятипроцентное напряжение

перекрытия стандартными грозовыми импульсами (амплитуда импульса, при которой

из десяти поданных на изолятор импульсов пять завершаются перекрытием, а

оставшиеся пять не приводят к перекрытию);

·

пробивное

напряжение Uпр – напряжение пробоя изоляционного тела изолятора

на частоте 50 Гц; редко используемая характеристика, поскольку пробой вызывает

необратимый дефект изолятора и напряжение перекрытия должно быть меньше

пробивного напряжения.

У

подвесных тарельчатых изоляторов мокроразрядное напряжение в 1,8..2 раза меньше

сухоразрядного напряжения, у стержневых изоляторов различие не столь велико,

порядка 15..20%. Импульсное разрядное напряжение практически не зависит от

увлажнения и загрязнения изолятора и обычно примерно на 20% больше амплитуды

сухоразрядного напряжения. Загрязнения на поверхности изолятора сильно снижают

мокроразрядное напряжение изолятора.

К

геометрическим параметрам относят следующие:

·

строительная

высота

Hc, то есть габарит, который изолятор занимает в конструкции после его

установки; у некоторых изоляторов, например, у тарельчатых подвесных,

строительная высота меньше реальной высоты изолятора;

·

наибольший

диаметр

D изолятора;

·

длина

пути утечки по поверхности изолятора lу;

·

кратчайшее

расстояние между электродами по воздуху lс (сухоразрядное

расстояние), от которого зависит сухоразрядное напряжение;

·

мокроразрядное

расстояние lм, определяемое в предположении, что часть

поверхности изолятора стала проводящей из-за смачивания дождем, падающим под

углом 45о к вертикали.

Длина

пути утечки изолятора нормируется ГОСТ 9920-75 для различных категорий

исполнения и в зависимости от степени загрязненности атмосферы (табл. 1).

Эффективной длиной пути утечки называют длину пути, по которому развивается

разряд по загрязненной поверхности изолятора. В табл. 2 приведена

характеристика степени загрязненности атмосферы по «Правилам устройства и

технической эксплуатации контактной сети».

Таблица

1

Нормированные

эффективные длины пути утечки внешней изоляции электрооборудования

| Категория исполнения изоляции |

Степень загрязненности атмосферы |

Удельная эффективная длина пути утечки, см/кВ, не

менее, при номинальном напряжении U ном, кВ |

| 6-35 |

110-750 |

| А |

1,2,3 |

1.9-2.2 |

1.4-1.9 |

| Б |

3,4,5 |

2.2-3.0 |

1.8-2.6 |

| В |

5,6 |

3.0-3.5 |

2.6-3.1 |

Таблица 2

Характеристика участков железных

дорог по степени загрязненности атмосферы

| Степень

загрязненности атмосферы |

Характеристика

железнодорожных участков |

| III |

Участки железных дорог со

скоростями движения до 120 км/ч при отсутствии характеристик, указанных для

IV-VII СЗА |

| IV |

Вблизи (до 500

м) мест добычи, постоянной погрузки и выгрузки угля; производства цинка,

алюминия; ТЭС, работающих на сланцах и углях с зольностью свыше 30 %.

С перевозками

в открытом виде угля, сланца, песка, щебня организованными маршрутами.

Со скоростями движения поездов

120-160 км/ч. Проходящие по местности с сильнозасоленными и дефлирующими почвами

или вблизи (до 1 км) морей и соляных озер со среднезасоленной водой (10-20

г/л) или далее 1 км (до 5 км) с сильнозасоленной водой (20-40 г/л).

|

| V |

Вблизи (до 500

м) мест производства, постоянной погрузки и выгрузки цемента.

Со скоростями

движения поездов более 160 км/ч.

Проходящие по

местности с очень засоленными и дефлирующими почвами или вблизи (до 1 км)

морей и соленых озер с сильнозасоленной водой (20-40 г/л).

В тоннелях со

смешанной ездой на тепловозах и электровозах.

|

| VI |

Вблизи (до 500 м) мест

расположения предприятий нефтехимической промышленности, постоянной погрузки,

выгрузки ее продукции.

Места постоянной стоянки и

остановки работающих тепловозов.

В промышленных центрах с

интенсивным выделением смога.

|

| VII |

Вблизи (до 500 м) мест

расположения градирен, предприятий химической промышленности и по

производству редких металлов, постоянной погрузки и выгрузки минеральных

удобрений и продуктов химической промышленности. |

Основными

механическими характеристиками изоляторов являются три следующие

характеристики:

·

минимальная

разрушающая сила на растяжение, имеющая преимущественное значение для подвесных

изоляторов;

·

минимальная

разрушающая сила на изгиб, имеющая преимущественное значение для опорных и

проходных изоляторов;

·

минимальная

разрушающая сила на сжатие, которая для большинства изоляторов имеет

второстепенное значение.

Измеряют

минимальную разрушающую силу в деканьютонах (даН), что почти совпадает с

килограммом силы, или в килоньютонах (кН).

Изготавливают

изоляторы из электротехнического фарфора, закаленного электротехнического

стекла и полимерных материалов (кремнийорганическая резина, стеклопластик,

фторопласт).

1. Линейные

и станционные изоляторы

Изоляторы воздушных линий электропередачи чаще всего

бывают тарельчатые, штыревые и стержневые. Эти изоляторы спроектированы так,

чтобы в сухом состоянии пробивное напряжение превышало напряжение перекрытия

примерно в 1.6 раза, что обеспечивает отсутствие пробоя при перенапряжениях.

Одна из возможных конструкций тарельчатого изолятора показана на рис. 1. Для

повышения надежности изоляции и повышения разрядных напряжений тарельчатые

изоляторы соединяют в гирлянды. Узел крепления у тарельчатых изоляторов

выполнен шарнирным, поэтому на изолятор действует только растягивающая сила.

Стержневые изоляторы изготавливают из высокопрочного

фарфора и из полимерных материалов (рис. 2).

Механическая прочность фарфоровых стержневых изоляторов меньше, чем у тарельчатых, поскольку

фарфор в стержневых изоляторах работает на растяжение, а иногда и на изгиб, а в

тарельчатых – на сжатие внутри чугунной шапки изолятора.

Несущей конструкцией полимерного изолятора обычно

является стеклопластиковый стержень, имеющий слабую дугостойкость. Этот стержень

закрывают ребристым чехлом из кремнийорганической резины или фторопласта,

которые обладают отталкивающими свойствами к влаге и загрязнениям.

Штыревые изоляторы крепятся на опоре с помощью металлического штыря или крюка (рис. 3).

Из-за большого изгибающего усилия на такой изолятор применяют штыревые

изоляторы на напряжения не выше 35 кВ.

На контактной сети электрифицированной железной дороги используется большое количество

разновидностей изоляторов. По месту установки изолятора и по конструкции можно

выделить шесть подгрупп изоляторов:

·

подвесные

изоляторы, которых больше всего;

·

фиксаторные

изоляторы, используемые для изоляции фиксаторных узлов;

·

консольные изоляторы, которые

используют в изолированных консолях и которые могут быть тех же марок, что и

фиксаторные;

·

секционирующие изоляторы – особый

вид изоляторов, используемых в конструкциях секционных изоляторов (секционные

изоляторы, собственно, изоляторами уже не являются, это сборные конструкции для

секционирования контактной сети);

·

штыревые изоляторы, используемые

для крепления проводов линий продольного электроснабжения, располагаемых на

опорах контактной сети;

·

опорные

изоляторы, используемые в мачтовых разъединителях.

В табл. 3 приведены характеристики нескольких

распространенных видов изоляторов.

Таблица

3

Основные характеристики некоторых типов изоляторов

| Тип |

Hc, мм |

D, мм |

lут, мм |

Uсхр, кВ |

Uмкр, кВ |

Разрушающая сила,

кН |

| растяж. |

сжатие |

изгиб |

| Стержневые

фарфоровые |

| VKL-60/7 |

544 |

120 |

- |

140 |

100 |

80 |

- |

2 |

| ИКСУ-27.5 |

565 |

195 |

- |

140 |

110 |

60 |

- |

5.2 |

| Штыревые

фарфоровые |

| ШФ-10А |

105 |

140 |

215 |

60 |

34 |

- |

- |

14 |

| ШФ-10Г |

140 |

146 |

265 |

100 |

42 |

- |

- |

12.5 |

| Штыревые

стеклянные |

| ШС-10А |

110 |

150 |

210 |

60 |

34 |

- |

- |

14 |

| Полимерные

ребристые из кремнийорганической резины |

| НСК-120/27.5 |

350 |

115 |

950 |

140 |

100 |

120 |

- |

- |

| ФСК-70/0.9 |

540 |

150 |

950 |

140 |

100 |

70 |

- |

4 |

| ОСК-70/0.9 |

440 |

150 |

950 |

140 |

100 |

70 |

200 |

5 |

| Стеклопластиковый

стержень, покрытый фторопластовой защитной трубкой |

| НСФт-120/1.2 |

1514 |

14 |

1200 |

- |

215 |

90 |

- |

- |

| Тарельчатые

фарфоровые |

| ПФ-70А |

146 |

255 |

303 |

70 |

40 |

70 |

- |

- |

| ПФГ-60Б |

125 |

270 |

375 |

70 |

40 |

60 |

- |

- |

| Тарельчатые

стеклянные |

| ПС-70Д |

146 |

255 |

303 |

- |

40 |

70 |

- |

- |

В качестве станционных изоляторов используются опорные

изоляторы, в основном стержневого типа, проходные изоляторы разных типов и

подвесные изоляторы (гирлянды тарельчатых изоляторов).

2. Распределение напряжения вдоль гирлянды

изоляторов

Гирлянда изоляторов, составленная из подвесных

тарельчатых изоляторов, является одной из наиболее часто встречающихся видов

изоляции проводов воздушных линий и контактной сети. Напряжение, приложенное к

гирлянде изоляторов, распределяется неравномерно, и на разные изоляторы

приходятся разные доли напряжений, что снижает напряжение начала короны и

напряжение перекрытия гирлянды. В наиболее неблагоприятной ситуации оказывается

изолятор, ближайший к проводу.

Основной причиной неодинаковых напряжений на

изоляторах можно считать наличие паразитных емкостей металлических частей

изоляторов по отношению к земле (рис. 4). В гирлянде можно различить три вида

емкостей: собственные емкости изоляторов C0, емкости металлических частей по

отношению к земле C1 и емкости по отношению к проводу C2. Порядок величин

емкостей примерно таков: C0 50 пФ, C1 50 пФ, C1 5 пФ, C2 5 пФ, C2 0.5 пФ. 0.5 пФ.

В первом приближении емкостью

изоляторов по отношению к проводу можно пренебречь, и тогда схема замещения

гирлянды сухих изоляторов выглядит как на рис. 4,б. При переменном напряжении

по емкостным элементам протекает емкостный ток, и ток первого снизу изолятора

разветвляется на ток емкостного элемента по отношению к земле и ток оставшейся

части гирлянды. Через второй снизу изолятор течет емкостный ток меньшей

величины, и падение напряжения максимально на нижнем, ближайшем к проводу

изоляторе, который находится в наихудших условиях. При числе изоляторов больше

трех-четырех минимальное напряжение приходится, однако, не на самый верхний

изолятор. Наличие емкостей C2 приводит к некоторому выравниванию

неравномерности падений напряжения и минимальное напряжение оказывается на

втором-третьем (или далее, в зависимости от числа изоляторов в гирлянде) изоляторе

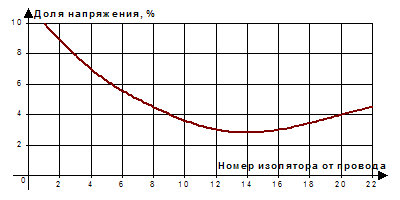

сверху. На рис. 5 показано распределение напряжения на гирлянде из 22

изоляторов линии 500 кВ; на один изолятор приходится от 9 до 29 кВ при среднем

значении 13 кВ.

Рис. 5. Доля напряжения на изоляторах

в гирлянде из 22 изоляторов

Для выравнивания напряжения по изоляторам гирлянды применяют

экраны в виде тороидов, овалов, восьмерок, закрепляемых снизу гирлянды; на

линиях с расщепленными фазами утапливают ближайшие изоляторы между проводами

расщепленной фазы; расщепляют гирлянду около провода на две. Все эти меры

выравнивают распределение напряжения из-за увеличения емкости C2.

Заключение

Среди

изоляторов по расположению токоведущей части различают опорные, проходные и

подвесные изоляторы, по конструктивному исполнению различают тарельчатые,

стержневые и штыревые изоляторы, а по месту установки различают линейные и

станционные изоляторы.

К

основным характеристикам изоляторов относят номинальное напряжение, разрядные

напряжения, геометрические параметры и механические характеристики.

На контактной сети используются подвесные

изоляторы, фиксаторные изоляторы, консольные

изоляторы, секционирующие изоляторы, штыревые изоляторы и опорные

изоляторы.

Напряжение, приложенное к гирлянде изоляторов,

распределяется неравномерно, и наибольшее напряжение оказывается на изоляторе,

ближайшем к проводу.

Список литературы

1.

Техника высоких напряжений: Учебное пособие для вузов. И.М.Богатенков,

Г.М.Иманов, В.Е.Кизеветтер и др.; Под ред. Г.С.Кучинского. – СПб: изд. ПЭИПК,

1998. – 700 с.

2. Радченко В.Д. Техника высоких

напряжений устройств электрической тяги. М.: Транспорт, 1975. – 360 с.

3. Техника высоких напряжений /Под

ред.М.В.Костенко. М.: Высш. школа, 1973. – 528 с.

4. Правила устройства электроустановок.

М.: Энергоатомиздат, 2002.

|